皆さんこんにちは!

事務局の原知弘です。

今年も8月を迎え夏本番。連日暑い日が続いて参ってしまいますね。

そんな8月は、高温多湿で感電や電気事故が最も多くなる時期ということから、経済産業省主唱の電気使用安全月間なのです。

今回は、この機会に日本の電気保安の歴史を遡ってみようと思います。

日本の電気保安点検の歴史年表

●明治時代(電気の導入と黎明期)

・1878年:日本で初めて電灯(アーク灯)が点灯

・1886年:東京電灯会社(後の東京電力)が設立。翌年より電力供給が始まる

※この時期は、電気の安全管理より供給と普及が主な課題で、保守体制は未整備。

●大正・昭和初期(法整備)

・1911年:電気事業法制定初めて電気の事業運営や安全に関する基本的なルールが定められる(1931年に改正)

※保安管理は民間主導で行われ、まだ統一された点検制度は無かった

※1964年に成立した電気事業法とは別物。旧電気事業法とも呼ばれる

・1938年:日本発送電株式会社法の成立と合わせて電気事業法改正。電力の国家管理体制が確立

●昭和中期(本格的な保安制度の整備)

・1951年:電気事業再編に伴い、電気事業法廃止。国による電気保安体制の整備が進む

・1964年:電気事業法成立。電気事業の適正化・利用者の利益保護・電気工作物の規制による公共の安全確保を目的とする

●平成(規制緩和と民間活用)

・電力自由化(1995年以降、段階的自由化が進む)に伴い、保安業務が多様化

・民間の保安業務受託機関が増加

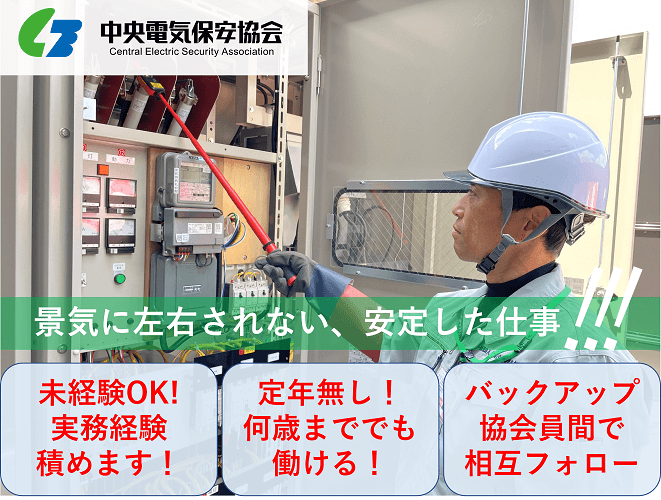

※スターメンテナンスサポート提携の一般社団法人中央電気保安管理技術者協会も2001年創立!

・IT技術の進展により、遠隔監視やドローン点検、IoTセンサー活用が始まる

●令和(DX化・高経年設備への対応)

・爆発的に普及した電気設備が高経年化。これらの保安対策が重要なテーマになる

・経済産業省が中心となり、「電気保安のDX(デジタルトランスフォーメーション)」を推進

・電気主任技術者の人材不足への対応として、省人化・無人化技術の導入が進められる

法整備されたのに民間主導?

上で纏めた歴史の中で、大正期に法整備されたにも関わらず、保安点検は民間主導という一見矛盾した内容。これは当時の電気事業と国家の関わり方を理解すると意味が分かってきます。

●1911年制定・1931年改正の旧電気事業法

・目的:電気の安定供給と料金の適正化を図るため、主に電気事業者(電力会社)の行動を規制

・中心となる内容

供給区域の設定

電気料金の認可制

設備計画の提出義務

などの、事業運営に関する法律であり、電気保安そのものの技術的な点検義務までは明確に踏み込んでいなかったということです。

●なぜ電気保安にまでは踏み込まず、民間主導だったのか

①技術者=電力会社の社員であった

・設備の設計・施工・運用・点検を一貫して会社内で行なっていた

・国家がそれを監督する制度・体制は未整備

②国の技術的監視体制が未熟

・当時の政府は工事や電気という分野において、技術監視官庁としての経験が浅く、専門的な人材や制度が不足していた

・上記により技術的な点検や検査は電力会社任せで、政府は事故があってから関与する事後監視に留まった

③電気供給自体が地域独占の民間ビジネスであった

・全国各地に多数の地域電力会社が存在しており、中央集権的な規制よりも市場任せの自律的管理が優先された

というような状況であり、電気保安に国家が本格的に関与するのは、戦後からとなります。

電気保安体制が整備された主なきっかけ

①戦後の復興と電力事故の多発

・戦後の混乱期には、インフラの破損や人材・資材が不足しており、電気設備の劣化が進行していた

・戦後復興で電力需要が急増する一方、技術者の不足や点検体制の未整備から、感電・火災・停電事故が頻発

国家として電気の安全確保を本格的に制度化する必要がありました。

②電力会社の再編と統一管理の必要性

・1951年:戦後の電力再編により、全国に9社の電力会社が発足

・地域ごとにバラバラだった運用基準や保安方法を、統一・標準化する動きが本格化

電気保安に関する国家基準の整備と人材制度の創設が求められました。

③経済成長とともに電気設備が大規模化・複雑化

・高度経済成長期には、工場やビルの高圧受電設備・変電所・発電所などが次々に新設

・一般家庭にも電化製品が爆発的に普及(冷蔵庫・洗濯機・テレビなど)

こうした新しい設備を安全に維持・点検する技術者や制度が不可欠になりました。

こういった複数の要素をきっかけとして、1964年に電気事業法(1911年の旧電気事業法とは別)が制定。

一定規模以上の電気工作物を有資格者が保安監督することが義務化され、専任の電気主任技術者が雇えない事業者でも保安が可能になるよう保安法人制度が生まれました。

特に以下の事件は、制度面での電気の厳格な保安管理が必要だと認識される契機となりました。

●桜木町事故(1951年4月24日)

・発生の背景と内容

神奈川県横浜市の桜木町駅構内で、架線碍子を交換中に工具が誤って落下し、送電線が垂れ下がる。京浜線から品川行き客車が通過し、集電装置が垂れ下がった電線に接触。これにより、ショートして発生した電弧により車両火災が発生。

木造の車体に火が燃え広がり、乗客が逃げられず、死亡106名・負傷92名の惨事に至りました。

この事故は以下の点により被害が拡大しました。

①電気設備の設計上・施工上の欠陥(絶縁不十分や保護装置の不備)によって安全対策が全く機能していなかった

②事故後の避難・脱出手段の欠如(客室の窓が開かない、扉が開かないなど)

・制度改善への影響

この事故によって電気設備に関する短絡保護器・過負荷保護の強化が進み、国鉄が使用する鉄道車両の設計・製造基準が見直され、可燃材の排除・窓やドア構造の改善などが急速に実施されるなど、電気に限らずインフラ全体の安全管理意識が大きく揺さぶられました。

・別の分野で起きた、安全管理の制度改革へ影響を与えた事故

鉄道:1963年、鶴見事故。脱線と衝突による火災事故。送電所の遮断遅れも自己拡大の要因。死者161名。

炭鉱:1963年、三井三池炭塵爆発。炭鉱の石炭粉塵爆発事故。炭鉱では常に存在する粉塵爆発の可能性を、この炭鉱だけは大丈夫という根拠の無い安全神話によって保安対策を怠った。死者458名・負傷者839名。

これらの事故は別々の分野ではあったものの、共通して安全管理の制度不備や技術構造の脆弱性を象徴するものであり、社会に保安制度改革を求めさせるきっかけとなりました。

電気が安全に使えるということ

こうして振り返ってみると、新しい技術を取り込んだばかりの黎明期には、それらの安全性というのは軽視されており、普及や発展を重視されていることがわかります。

そして、安全性を求められるのは誰かの犠牲があったからということも。

今の電気保安点検の安全基準は、こういった惨事を再び起こさないように設けられたものです。

技術者からの指摘事項を聞いて面倒だと思うことや、設備更新の見積金額を躊躇することもあるかもしれませんが、そんな時はこの記事を思い出して、「事故を起こすよりは」と思って電気設備の保安に前向きに取り組んでいただければ幸いです。

ここまで読んでくださった皆様、ありがとうございました。